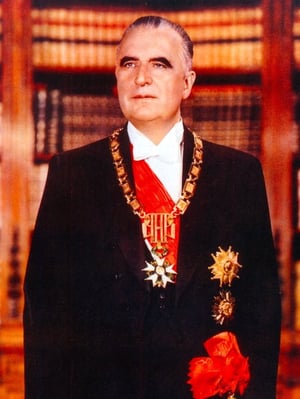

© La Documentation française. Photo Jean-Marie Marcel

22 novembre 1890

Naissance à Lille, troisième enfant d'une fratrie de 5, dans une famille de juristes parisiens originaire de Champagne.

Il effectue une partie de ses études primaires à l'école des Frères des écoles chrétiennes de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin.

1905

Lois d’interdiction des congrégations religieuses en France. Le jeune Charles achève ses études secondaires chez les jésuites du Sacré-Coeur, en Belgique.

1908

Il est admis à l'École militaire de Saint-Cyr, après avoir suivi une année de préparation au collège Stanislas.

1912

À la sortie de l’École, il rejoint le 33e régiment d'infanterie à Arras, sous les ordres du colonel Pétain.

1914-1918

Le capitaine de Gaulle se distingue par sa bravoure. Plusieurs fois blessé, il est capturé par les Allemands en mars 1916. Sa tentative d’évasion lui vaut d’être interné dans un camp de représailles pour les officiers les moins dociles. Ces deux ans et demi de rétention lui laissent un souvenir d’inutilité amère, bien qu’il trompe l'ennui en organisant pour ses compagnons de captivité des exposés magistraux sur le déroulement des évènements militaires. Il tente de s'évader à cinq reprises.

Avril 1919

Il obtient son détachement auprès de l'Armée polonaise autonome.

1922

Retour en France et admission à l’école de Guerre.

L’entre-deux guerres est pour lui l’occasion de développer sa théorie militaire : La Discorde chez l'ennemi (1924), Le Fil de l'épée (1932), Vers l'armée de métier (1934), qui préconise l'usage d'un corps de blindés, La France et son armée (1938).

Lorsque la guerre éclate, de Gaulle est colonel, commandant le 507e régiment de chars de combat (RCC), à Metz

25 mai 1940

Il est nommé général à titre temporaire.

6 juin 1940

Paul Reynaud, président du Conseil et ministre de la Guerre, le nomme sous-secrétaire d'État à la Guerre et à la Défense nationale, et le charge de coordonner l'action militaire de la France et du Royaume-Uni pour la poursuite du combat.

9 juin 1940

De Gaulle rencontre le Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill.

De Gaulle tente en vain de pousser le gouvernement français de continuer la guerre, malgré le repli de l'armée anglaise qui quitte le territoire français et rembarque à Dunkerque

16 juin 1940

De retour de mission en Angleterre, il apprend la demande d'armistice. Il repart aussitôt pour Londres afin de poursuivre la guerre.

18 juin 1940

Au micro de radio Londres, le programme en langue française de la BBC, le Général appelle tous les officiers et les soldats qui se trouvent en territoire britannique, ou qui pourraient s'y trouver, à le rejoindre et à continuer les combats. Cet appel est l’acte fondateur des Forces françaises libres, dont de Gaulle prend la tête.

Si l’appel du 18 juin n’est pas enregistré, on conserve en revanche celui du 22 juin.

27 juin 1940

Winston Churchill reconnait de Gaulle comme le chef des Français libres. Grâce à son appui, De Gaulle organise des forces armées qui deviendront les Forces françaises libres, crée un Comité national français avec l'aide de René Cassin, qui deviendra le Comité français de la Libération nationale le 3 juin 1943 puis le Gouvernement provisoire de la République française un an plus tard. Pendant ces années de guerre, il rallie progressivement les territoires de l'Empire, réalise l'union avec la Résistance intérieure, avec Jean Moulin, et fait de la France l'un des Etats vainqueurs, aux côtés des Alliés, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Union soviétique.

14 juin 1944

Le général de Gaulle débarque sur la plage de Courseulles-sur-Mer, en Normandie.

25 août 1944

Il prononce un discours à l’hôtel de ville de Paris : « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! ».

9 septembre 1944

Un gouvernement provisoire, dit d’unité nationale, est fondé, présidé par le Général.

20 janvier 1946

Président du Gouvernement provisoire, de Gaulle, en désaccord avec l'Assemblée constituante sur la conception de l'Etat, démissionne.

16 juin 1946

Son discours de Bayeux expose un véritable projet constitutionnel avec un exécutif fort, germe de ce que sera la Constitution de la Ve République.

14 avril 1947

Il lance un mouvement, le Rassemblement du Peuple français (RPF), qui, s'il obtient d'excellents résultats aux élections municipales, ne rencontre pas le succès espéré lors des législatives de 1951. Mais le RPF forme et mobilise des militants, crée un encadrement qui se révélera important en 1958.

L'impuissance de la IVe République face à la question algérienne conduit bon nombre de responsables politiques de tous bords à souhaiter le retour du Général.

1954

Publication du premier volume de ses Mémoires de Guerre.

13 mai 1958

Putsch d’Alger.

Le Président de la République, René Coty, décide de faire appel « au plus illustre des Français ».

1er juin 1958

Charles de Gaulle devient alors le dernier président du Conseil de la IVe République. Il reçoit les pleins pouvoirs et fait élaborer une Constitution.

4 septembre 1958

Le général de Gaulle présente aux Français le projet de Constitution de la Ve République.

28 septembre 1958

La nouvelle constitution est adoptée par référendum, avec 79,2% de « oui ».

Les différents territoires français l'approuvent également, sauf la Guinée qui devient ainsi le premier état d'Afrique à obtenir son indépendance.

21 décembre 1958

De Gaulle est élu par un collège électoral Président de la République française et de la Communauté africaine et malgache.

La tâche la plus urgente concerne l'Algérie. De Gaulle multiplie les voyages et s'achemine vers la solution de l'indépendance : après l'offre de "la paix des braves" en octobre 1958, il propose l'autodétermination aux Algériens l'année suivante.

13 février 1960

La première bombe atomique française éclate à Reganne, dans le désert algérien.

8 janvier 1961

Référendum sur l’autodétermination des Algériens, accepté à 75% par les Français.

22 avril 1961

Échec du putsch des généraux. Ouverture de négociations avec le FLN.

22 mars 1962

Signature des accords d'Évian, acceptés par référendum en France et en Algérie, qui accordent l'indépendance à celle-ci.

Libéré de la guerre d'Algérie, mais non de ses séquelles (rapatriement des Français, attentats de l'OAS), le chef de l'État s'attache à mener une politique d'indépendance nationale renforçant ainsi le rang de la France. Refusant la tutelle des États-Unis, de Gaulle retire peu à peu la France du système intégré de l'OTAN (ce sera chose faite en 1966), tout en restant membre de l'Alliance atlantique.

22 août 1962

Après l'attentat du Petit-Clamart, le Général propose l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel, afin de lui assurer une légitimité nécessaire face aux députés.

Octobre 1962

Crise des missiles de Cuba. Le Général est le premier à soutenir Kennedy contre Khrouchtchev.

28 octobre 1962

Référendum sur la réforme constitutionnelle, qui valide l’élection du chef d’Etat au suffrage universel.

22 janvier 1963

Traité de l'Élysée entre la France et l’Allemagne fédérale. Cherchant à construire une Europe réellement européenne, de Gaulle refuse l'entrée de la Grande-Bretagne, trop liée aux États-Unis, dans la Communauté économique européenne. Il renforce la CEE avec la politique agricole commune en 1963.

Mener « une politique des mains libres », c'est aussi renforcer la présence de la France dans le monde auprès des états nés de l’ancienne Communauté africaine et malgache, indépendants depuis 1960, mais aussi en Asie et en Amérique latine.

27 janvier 1964

De Gaulle est un des premiers chefs d’État occidentaux à reconnaître la République populaire de Chine, et à renouer des relations diplomatiques avec elle. Il s’en explique dans une conférence de presse du 31 janvier.

1966

En voyage au Cambodge, il prononce à Phnom-Penh un discours qui critique la politique américaine au Vietnam.

Juin 1966

Voyage en URSS, pour amorcer sa politique de « Détente, Entente et Coopération », et construire « l’Europe de l’Atlantique à l’Oural ».

Juillet 1967

« Vive le Québec libre ! » : au cours d’un voyage au Canada, le Général accentue son opposition à l'impérialisme américain, tout en défendant la présence historique de la France en Amérique du Nord.

1965

L'élection au suffrage universel est mise en pratique pour la première fois. Après son premier mandat de sept ans, de Gaulle est élu au second tour face à François Mitterrand, avec 54,8% des voix.

Mai 1968

Contestations étudiantes et ouvrières qui ébranlent profondément la société française.

30 mai 1968

Le Président dissout l'Assemblée nationale, où il ne dispose que d’une très faible majorité. Les élections législatives qui suivent sont remportées par une forte majorité présidentielle.

27 avril 1969

Le référendum portant sur la régionalisation et la réforme du Sénat est rejeté par 52,4% des voix. Charles de Gaulle s’était engagé à quitter le pouvoir en cas de non. Fidèle à sa promesse, il démissionne le lendemain. Il est provisoirement remplacé par le Président du Sénat Alain Poher.

Il se retire à Colombey-les-Deux-Eglises, s'abstient de toute prise de position publique, et poursuit l'écriture de ses mémoires.

9 novembre 1970

Mort de Charles de Gaulle.

Seul le premier volume des Mémoires d'espoir est achevé. Pendant qu'à Notre-Dame de Paris a lieu une cérémonie officielle avec les autorités de l'Etat et les personnalités étrangères, il est enterré au cimetière de Colombey en présence de sa famille, des Compagnons de la Libération et des habitants de son village.

Source: Fondation Charles de Gaulle

La présidence de Charles de Gaulle

1958 - 1969 : La présidence de Charles De Gaulle | Archive INA

L'investiture de Charles de Gaulle

à consulter également

Biographie des présidentsMis à jour le : 14 décembre 2022